Hari ini untuk pertamakalinya saya melanggar “tabu,” menulis dengan menggunakan kata ganti orang pertama, saya.

Artikel ini merupakan respon personal menanggapi perkembangan pers Indonesia yang saya nilai telah memasuki tahap-tahap yang memprihatinkan. Tahap yang mengkhawatirkan.

Dunia pers secara sadar merupakan pilihan profesi yang telah saya geluti selama puluhan tahun (1989). Dunia yang menjadi pilihan pribadi sebagai medan juang sejak masih mahasiswa.

Sebagai aktivis pers mahasiswa Indonesia era 80-an, kemudian sebagai wartawan, saya meyakini pers dan kemerdekaan pers adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Simbol kebebasan berekspresi. Simbol orang-orang merdeka. Simbol keberpihakan kepada akal sehat dan kebenaran.

Fungsi pers adalah alat kontrol ( watchdog ) kepada kekuasaan, advokasi untuk kalangan yang tertindas, media pendidikan, dan sejumlah fungsi mulia lainnya. Di atas semua itu fungsi utamanya menjaga agar akal pikiran publik tetap waras. Bisa membedakan mana yang benar, dan mana yang salah.

Tidak ada satupun literatur yang menyebutkan fungsi media sebagai alat pembenar kebijakan pemerintah. Apalagi alat untuk menindas kelompok oposisi, kecuali di negara totaliter.

Sabtu (9/12) web resmi yang menampung berbagai opini dan pemikiran saya,hersubenoarief.com dengan sengaja diwarnai hitam.

Hanya ada judul “ Matinya Nurani Pers Indonesia.” Di dalamnya ada ucapan “TURUT BERDUKA ATAS ANUGERAH MEDALI KEMERDEKAAN PERS KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO DARI DEWAN PERS INDONESIA.”

Tidak ada tulisan yang lain. Hanya ada seuntai bunga anggrek berwarna putih.

Banyak respon yang masuk. Termasuk yang secara khusus menulis artikel seperti yang dilakukan oleh Bang M. Nigara, seorang senior yang saya hormati.

Bang Nigara, mantan Wasekjen PWI jauh lebih dingin menanggapi pemberian medali kebebasan itu. Dia masih bisa menulis opini berjudul “ Mempertanyakan Netralitas Dewan Pers,” lengkap dengan berbagai argumentasinya. Sementara saya tidak.

Saya kehabisan kata-kata. Saya tidak bisa mencerna dan memahami fenomena ini. Saya hanya bisa menulis sebuah judul, dan ucapan duka cita.

Kok bisa sampai hal itu terjadi? Akal sehat saya, benar-benar tidak mampu memahaminya. Tangan saya tidak bisa bekerja untuk menuliskan kata-kata.

Presiden Jokowi diberi medali Kebebasan Pers pada peringatan Hari Pers Nasional HPN) yang berlangsung di Surabaya (9/12). Medali itu diserahkan oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo didampingi oleh penanggung jawab HPN Margiono.

“Apresiasi ini diberikan kepada pejabat tertinggi di negeri ini lantaran tidak pernah mencederai kemerdekaan pers di negeri ini, sehingga kemerdekaan pers tetap sehat, positif, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata Margiono.

Sejumlah media, termasuk republika.online dan kompas.com menulis penghargaan tersebut diberikan oleh Dewan Pers. Namun belakangan kabar tersebut dibantah. Stanley, begitu Yosep biasa dipanggil, menjelaskan penghargaan bukan berasal dari lembaganya. Melainkan dari panitia HPN.

Ilham Bintang Ketua Dewan Kehormatan PWI juga mengaku kaget dengan penghargaan itu. PWI sebagai lembaga yang menjadi penyelenggara kegiatan tidak pernah membahasnya.

Ilham dalam pernyataannya yang viral di medsos menyatakan, sudah ada fatsun untuk pemberiaan penghargaan baik dari PWI maupun HPN.

Sebagai contoh, Pena Mas PWI. Diberikan kepada (kalau) Gubernur umumnya di akhir masa jabatannya. Purna tugas. Bukan pada gubernur yang lagi running. Itu juga melalui sidang pleno dihadapan yang bersangkutan.

“Fatsun di HPN sama. Semua putusan dirapatkan. Dalam konteks Penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Jokowi, PWI sebagai stakeholder masyarakat pers tidak tahu menahu atas keputusan pemberian penghargaan kemerdekaan pers tersebut,” tegasnya.

Penghargaan medali Kemerdekaan Pers, tambah Ilham pernah diberikan kepada Habibie dan Presiden SBY. Alasannya cukup kuat. Habibie lah yang mengoperasikan kemerdekaan pers dengan antara lain membuka kran SIUPP di masa itu. SBY memberi contoh teladan untuk menempuh mekanisme hak jawab dengan menyampaikan hak jawab kepada Harian Kompas. Sedangkan Jokowi belum ada data punya aksi nyata melindungi kemerdekaan pers.

Protes yang sama juga disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menurut Ketua Umum AJI Abdul Manan kepada tirto.id kemerdekaan pers di masa pemerintahan Jokowi sangat jelek.

Manan tidak asal sebut. Berdasar standa Reporters Without Borders, yang berfokus pada isu kebebasan pers, kondisi kebebasan pers di Indonesia sangat buram. Peringkat Indonesia berada pada urutan 124 dari total 180 negara. Bahkan, posisi Indonesia masih kalah dengan Timor Leste. “Itu di bawah 100, kan, liga underdog. Tergolong jelek,” tegasnya.

Jelang HPN insan pers nasional sebenarnya sudah mendapat kado buruk dari pemerintah. Susrama seorang (mantan) kader PDIP yang menjadi dalang pembunuhan wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Prabangsa mendapat remisi. Hukuman seumur hidupnya diubah menjadi hukuman sementara. Maksimal 20 tahun.

Menanggapi protes wartawan, Menkumham Jasona Laoly menolak melakukan peninjauan ulang. Menurutnya semuanya sudah melalui proses dan prosedur yang normal. Belakangan keputusan itu diubah. Remisi dibatalkan menjelang peringatan HPN.

Pada masa pemerintahan Jokowi pers mengalami manipulasi dan kooptasi. Para pemilik media banyak yang menjadi bagian dari kekuasaan. Black out, atau framing berita-berita yang tidak disukai oleh pemerintahan.

Yang paling mencolok pada kasus unjukrasa Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia, dan unjukrasa ribuan guru honorer ke istana, serta Reuni Akbar Alumni 212. Berita itu menghilang dari sebagian besar media mainstream.

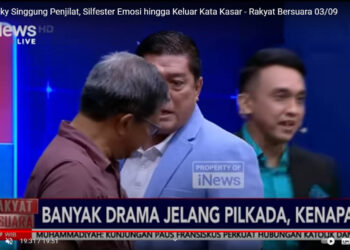

Sejumlah stasiun TV juga kerap mendapat tekanan untuk tidak menyiarkan berita maupun program acara. Program talkshow paling populer di TV One Indonesia Lawyer Club mengalami beberapa kali batal tayang.

Peristiwa terakhir adalah menghilangnya pemberitaan do’a Kyai Maimoen Zubair. Hampir semua stasiun televisi tidak menayangkan peristiwa itu. Mbah Moen saat itu dimintakan mendoakan agar Jokowi terpilih menjadi presiden. Yang terucap Mbah Moen malah mendoakan Prabowo agar terpilih menjadi presiden. Doa itu diaminkan oleh Jokowi.

Berita unik bin heboh itu baru ditayangkan Trans-7 dan TV One dua hari kemudian. Sementara MNC Group baru menayangkan tiga hari kemudian. Itupun dengan syarat sumber beritanya “berimbang.” Setelah itu beritanya kembali menghilang dari tayangan.

Di kalangan wartawan televisi kasus semacam itu secara bercanda disebut sebagai adanya “gangguan teknis,” alias tekanan dari istana. Para pemilik atau pimpinan stasiun televisi mendapat telefon dari istana.

Dengan kondisi semacam itu sangat -sangat sulit memahami Jokowi layak mendapat penghargaan Medali Kebebasan Pers.

Kalau toh HPN tetap ingin memberi penghargaan, barangkali bisa meminjam tradisi di Hollywood. Selain memberi penghargaan kepada artis yang berbusana terbaik, dalam acara Grammy Award, maupun Oscar, ada juga artis yang mendapat penghargaan berbusana terburuk. Ukurannya jelas.

Sebagai penutup saya kembali mengutip peringatan dari penulis kondang asal Selandia Baru Lance Morcan: “Manipulating the media is akin to poisoning a nation’s water supply – it affects all of our lives in unimaginable ways.”

“Manipulasi Media sama dengan meracuni persediaan air sebuah negara. Dampak kerusakan menyeluruh di semua sektor kehidupan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan.

Sungguh mengerikan. Pemberian penghargaan Medali Kemerdekaan Pers kepada Jokowi oleh oknum penyelenggara HPN menyadarkan kita, bahwa tanda-tanda itu sudah membayang di depan mata. End

Penulis: Hersubeno Arief