Beberapa tahun lalu, kami—para pekerja media—memahami peran kami bak perusahaan air. Kami mengalirkan informasi kepada publik layaknya air bersih. Ketika kami teteskan vitamin di dalamnya, masyarakat turut merasakan manfaatnya. Sebaliknya, bila yang tertuang racun, maka racun itu pula yang akan dikonsumsi. Kami percaya bahwa media memegang kendali atas isi dan arah aliran informasi. Kami bertanggung jawab pada kualitas isi, etika, dan dampak sosialnya.

Namun di era media sosial hari ini, keyakinan itu mendadak terasa usang.

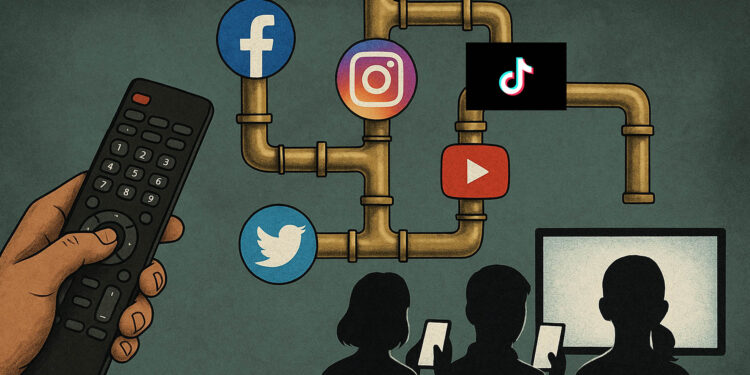

Pipa informasi kini telah direbut oleh algoritma. Media sosial bukan sekadar kanal alternatif—ia telah menjadi infrastruktur utama penyebaran informasi. Yang mengalir bukan lagi air yang disaring dan diawasi oleh redaksi, melainkan arus deras tanpa kendali yang disusun bukan oleh jurnalis, melainkan oleh logika klik, emosi, dan viralitas.

Masyarakat tidak lagi bergantung pada media untuk mendapatkan kabar. Mereka mengikuti pejabat di TikTok, mendengar opini dari selebgram, dan mempercayai apa yang muncul pertama di linimasa mereka. Di tengah banjir informasi, kebenaran justru tenggelam—bukan karena kalah argumen, tetapi kalah algoritma.

Fenomena ini bukan hanya mengguncang lanskap media, tetapi menggoyahkan fondasi demokrasi. Dalam sebulan terakhir, berbagai media nasional mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Satu per satu, redaksi dipangkas. Bukan karena mereka tak bekerja profesional, tetapi karena ruang ekonomi dan perhatian publik telah direbut oleh konten yang lebih menghibur daripada mendidik, lebih menyentuh emosi daripada menyentuh akal sehat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren efisiensi anggaran komunikasi publik pun semakin menekan ruang hidup media. Banyak institusi kini memilih jalur langsung ke publik lewat kanal-kanal media sosial. Lebih murah, lebih cepat, dan lebih “terkontrol” dalam hal narasi. Tapi konsekuensinya, fungsi kontrol dan penyeimbang yang selama ini diemban media ikut terpangkas. Maka, ruang informasi publik pun makin terisi oleh mereka yang paling fasih bermain algoritma—bukan oleh mereka yang paling taat pada fakta.

Literasi digital Indonesia masih tertinggal. Dalam berbagai data global, kita berada di lima besar pengguna internet, namun tingkat literasinya sangat rendah. Di ruang inilah hoaks tumbuh subur, kebencian dibagi tanpa sadar, dan kebenaran dianggap tidak penting selama tidak viral.

Dahulu, seorang sahabat pernah berkata kepada saya—sebagai jurnalis: “Kalian itu kontrol sosial.” Sebuah pujian yang terasa mulia. Namun hari ini, saya hanya bisa tersenyum getir. Sebab remote control itu tampaknya telah berpindah tangan… ke netizen.

Ya, di zaman ini, “maha benar netizen dengan segala komennya.” Apa pun yang diviralkan, didukung likes, dan dikomentari ramai, otomatis menjadi kebenaran versi hari ini—tak peduli apakah itu fakta, opini, atau ilusi. Jurnalis bisa riset berhari-hari, namun tetap kalah pamor oleh satu konten berjoget yang diklaim “jujur dan spontan”.

Dalam perspektif saya, industri media selalu memikul dua fungsi yang sama pentingnya: fungsi kontrol sosial dan fungsi bisnis. Keduanya bukan musuh, melainkan pasangan yang harus berjalan seiring. Ketika media menjalankan perannya sebagai pengawas kekuasaan dan penyampai kebenaran, dapurnya pun harus tetap ngebul. Demikian pula sebaliknya—ketika sisi bisnis berjalan, tak berarti fungsi kontrol bisa diabaikan. Karena tanpa etika, media hanyalah pabrik klik. Tanpa keberlanjutan ekonomi, ia hanya idealisme yang kelaparan.

Media tidak lagi bisa hanya mengandalkan keunggulan etis atau integritas redaksional. Hari ini, media harus bertransformasi dari sekadar penyampai berita menjadi fasilitator makna. Kita harus mampu menjelaskan, menafsirkan, dan menyeimbangkan narasi yang dibentuk oleh lautan konten digital.

Namun media tidak bisa bertahan sendiri. Negara tidak bisa bersikap netral terhadap runtuhnya pilar keempat demokrasi. Perlu intervensi sistemik: regulasi yang adil terhadap platform digital, insentif untuk jurnalisme berkualitas, dan pembangunan literasi publik secara masif.

Kita sedang menghadapi krisis epistemic, kondisi ketika kemampuan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan opini, kebenaran dan hoaks, atau informasi yang valid dan disinformasi mengalami gangguan serius. Masyarakat bukan hanya tidak tahu mana yang benar—lebih dari itu, mereka tidak lagi peduli apakah yang mereka konsumsi itu benar atau tidak. Ini adalah tantangan terbesar abad ini.

Dan pertanyaannya bukan lagi sekadar: bagaimana media bertahan?

Melainkan: apakah kita masih punya ruang publik yang bisa menyelamatkan kebenaran?